前回は、最初の哲学者とされる人々であるイオニア学派を扱った。今回取り上げるのは、数学のピタゴラスの定理で有名な、ピタゴラスが開祖となったピタゴラス派だ。

ピタゴラス派について、まずはなぜ「派」というのかを軽く触れる。

次にピタゴラスの人物像、特に伝説的な逸話とピタゴラスが開祖となったピタゴラス教団について紹介する。

最後に、ピタゴラス派のもつ教義と、思想を紹介する。特に、なぜ彼らが数学を研究したのかを説明する。

ピタゴラス”派”とは?

まず最初に、なぜピタゴラス「派」と呼ぶのかを説明する。

ピタゴラスは、ピタゴラス教団という秘密宗教教団をつくり、南イタリアで300人以上の弟子たちと集団生活をしていた。こうした宗教教団の一般的な特徴として、弟子たちの発見が、開祖、ここではピタゴラスに帰されていくため、ピタゴラス本人の功績なのか、弟子によるものなのか区別がつかなくなる。そのためピタゴラス派という集団としての発見として考えるのである。

ピタゴラスの人物像・伝説

ピタゴラス(BC570年ごろ〜)は、イオニア自然学派に少し遅れて生まれる。生まれは、イオニア自然学派と同じ地方の、イオニア地方のサモス島である。

ピタゴラスは、エジプト、カルデア(メソポタミア南東部の国)、クレタ島などを渡り歩き、さまざまな宗教を究め、南イタリアに自ら開祖となり、宗教集団を開き、300人以上の集団生活を営んだ。

ピタゴラスは、宗教教団の教祖にあたるため、そのエピソードは人間離れしたものが多い。予言が的中したり、同時に二つの町で目撃されたり、誰にも見られずに街から出ていったり、こうしたエピソードは挙げればキリがないほどある。このようなエピソードは、教団の教祖が神格化され、人間離れしていったことを伝えるものである。古今東西、宗教の開祖にはこうした超自然的な、超能力のような力があったとされるのは、よくあるパターンである。

そのような、人間離れしたピタゴラスだが、その最も重要な力?は、輪廻転生である。正確にいうと、前世の記憶を持っているというものである。輪廻転生という思想・宗教は、東方(オリエント)の民間信仰の中に見られ、ピタゴラスの宗教はその影響を受けたものだとされている。しかし、ピタゴラスの特異な点は、当然残るはずのない前世の記憶を完璧に覚えているという能力を、ヘルメス神に与えられたところにある。ヘルメス神は、ギリシア神話の神で、ゼウスの使いであり、商人・旅人の守護神でもある神であるのだが、同時に魂を冥界に導く役割と、死者の魂を地上に戻す役割もある。

では、ピタゴラスのこの宗教と能力は、教団にどのような信仰や実践を与えたのだろうか。

ピタゴラス教団の戒律と教義

ピタゴラス教団は、前述したように、南イタリアで、周りからは秘密にされた戒律を守りながら集団生活を行なっていた。日常生活における戒律は、不思議というよりも奇妙なものが多く、例えば、豆を食べてはならないとか、枡目の上に座ってはならないとかがある。こうした細かな戒律の意図は不明である。しかし、教団には前提となる輪廻転生に関する宗教観があり、それと関係していたことが推測される。

教団の根底にある思想である、輪廻転生についてみていく。

輪廻転生とは、死後に魂が肉体から抜け出し、その魂がまた別の肉体に入ることで新たな生命が生まれるという考えである。この思想自体は仏教にも見られるものであり、日本人にとっても馴染み深いものなのではないかと思う。そもそも輪廻転生という言葉自体、仏教用語である。

それらの輪廻転生の思想に共通して言えることは、この世ではなく、あの世、つまり彼岸を重視する彼岸主義になるということだ。これは、死後の生あるいは、生前の生のうちの一つの生として現世が捉えられてしまうということから生じる発想だ。つまり、現世は数ある多くの生の中の一つに過ぎないのだから、現世を絶対視せず、いくつもある生のうちの一つとして相対視するということである。仏教においては、輪廻から解脱することがむしろ求められるが、これも極楽浄土にこそ真の生(生といえるのかは不明)があるという彼岸主義と言える。ピタゴラス派においても同様に、彼岸主義がとられ、その結果、現世は来世のための生として捉えられていた。

ではピタゴラス教団は、来世のために現世でなにをしていたのか。それは、死の練習であった。死の練習とは、魂を浄めることである。これは、今では演劇や物語で使われる言葉だが、カタルシスという。この発想の根本には、魂自体は純粋で自由であったのだが、それが肉体に入ることによって、魂が牢獄に囚われてしまったのだというアナロジーがある。古代ギリシアの格言、「肉体(ソーマ)は、墓標(セーマ)である」というのもこの価値観をもとにしている。

魂に純粋さ、肉体に不浄さをみるのは、日常的な経験からも理解できるように思われる。純粋な魂が、肉体の持つ欲望や感覚(錯覚を引き起こす)によって、縛り付けられ、本来自由がなくなっているという考えは、この後の世代のソクラテス、プラトン、アリストテレスにも受け継がれ、さらに後にはキリスト教と結びついて、西洋におけるスタンダードな価値観・倫理観となっていく。

ただし、古代の世界、ギリシアやローマにおいては、古典復興であるルネサンスが神中心から人間中心への移行であるといわれるように、人間中心で、楽観的で、現世主義的な価値観の方がむしろ一般的で、ピタゴラスや後のソクラテスは、むしろ例外的であったといわれている。

ピタゴラス派と数学

死の練習とは、肉体に入ることで欲望にまみれ穢れてしまった魂を、浄化(カタルシス)することで、魂を肉体から解き放ち、来世へと飛び立つ準備であった。そしてその浄化のために、ピタゴラス派は数学の研究が必要だと考えた。

ピタゴラスの逸話の中に、鍛冶屋の前を通っていると、鉄を叩く音が聞こえ、それによって音階が数比によって成り立っていることに気づいたというものがある。ギターの弦を思い浮かべるとわかるように、同じ弦であれば、短く押さえたほうが高い音が出る。二つの弦で比較すると、それぞれの弦の長さの比を一定にすると、常に同じ和音が出る。1:2であると1オクターブ、2:3であると5度というように。

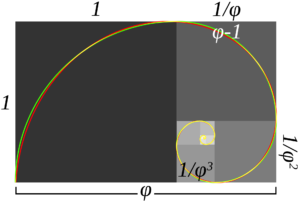

また、美しいデザインには黄金比という数比が隠されていることがある。美しい顔やスタイルも数比で表されることがある。一番身近なのは、何頭身という数比だろう。これは、頭の長さと、全身の長さの数比がある一定の時にもっとも美しく見えるというものだ。他にも、絵画などでこのような構図に則って描かれることも多い。つまり、音楽(ハーモニー)にしても、デザインにしても、ある一定の数比を持つものを人は美しく感じる。

黄金比の図

FakeRealLogSpiral.png: Cypderivative work: Silverhammermba & Jahobr – FakeRealLogSpiral.png, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7685649による

ピタゴラス派にとってこの発見は革新的なものであった。それは、美しく感じるということが、数学的な法則と対応関係を持っているということである。

美しさを感じるとき、人はなにか神聖なものを感じる。そしてこの感覚を与えるものは、数比によって世界の側に記述されている。神聖さを感じるものが数比によって構成されるならば、それを神聖であると感じる魂もまた、同じ原理、すなわち数比によって成り立っているのではないか、と考えることが可能になるだろう。

ここに、神聖なものを感じる人間の魂と、神聖なものは同じ数比によって構成されているのではないか、そしてこの両者を構成する数比こそが最も根底でこの世を規定する真理なのではないかと考えることが可能になるだろう。

おそらくこのようにピタゴラス派は考え、世界の原理を数比に求めた。ここにも、前回のイオニア学派を扱ったときと同じように、自然界と人間に共通する法則が存在するという発見がある。

もっとも、人間の魂とは一体何なのか、魂が人間の外の世界を感覚するならば、魂は美を感受するだけでなく、醜いものも感覚するはずであるとか、そもそも自然には不協和音といった数比もまた存在しており、数比を美の法則としてのみ捉えるのは不可能であるといった反論はありうる。実際、ピタゴラス派は、地球から観察できる太陽系の惑星や月の数を、地球を含めて、彼らのとって神聖な10(数を三角形に並べると1+2+3+4=10になることからそう考えた)という数であるとするために、実際は9つしか観測できなかったにも関わらず、見えない星を仮定した。

最後に、ピタゴラス派の宇宙観についてのエピソードを記そう。前述したように、ピタゴラス派は、10の天体が宇宙にはあると考え、それらは中心から同心円状(年輪みたいに円の中に円がある形)に配置され回っていると考えた。それぞれの星は異なった長さの円周上を周回している。ここで、数比とハーモニーの関係を思い出すと、それぞれ異なった長さの周期を高速で移動する星々は、それぞれ異なった高低の音を奏でており、これが美しいハーモニーをつくっていると考えた。この宇宙に満ちた星々のハーモニーを、ハルモニア・ムンディという。人間はこのハーモニーを生まれながらに聞いているので、感覚器官によっては聞こえないが、これを理性によって聴こうとするのが、以降の数学や天文学の一つのテーマとなったのだった。

1619年に、ケプラーはHarmonices Mundiという天文学の本を出版している。調和というテーマは、2000年以上たったケプラーにも影響を与えているのである。

まとめ

このようにみると、ピタゴラス派は、純粋に数学を研究したというよりも、数学が自身の宗教のためのツールであり、それは魂の浄化という目的に沿うものである必要があったといえるだろう。

しかし、彼らの思想は、イオニア学派にはない新たな観点をもたらした。イオニア自然学派は素材的な万物の原理を探求し、それらは物体・質料としての自然や肉体の原理としては有効に思われた。だが、人間の感性や理性、ものを感じたり考えたりするという特性、つまり精神に対して、石や壺などの物と同じ素材としての原理が当てはまるだろうか。素材としての原理は、形あるものがその素材から生まれているという考えから出発したが、そもそも精神や魂といった人間の内側の働きには形がない。となると、素材的で物質的な原理ではない他の原理が、魂にはあるのではないか。

そうした問いに、ピタゴラズ派は法則的な原理を用いることで回答したといえる。そして、この法則的な原理が、物体に対しても、その形を司る原理として当てはまるのである。

素材的な原理と、法則的な原理。ある存在者が何によって成り立っているのか。その最も根本的な原因である原理は、形をとるために必要な素材なのか、それともその形がとっている一定の法則なのか。この両者は、原因や原理に対して、異なる見方を提示している。このように、原理自体に対する観点が多様化すると、原理とは何かという問いが生まれることになる。哲学はこうしてどんどん抽象的な領域へ踏み込むのだが、もともとの関心は、世界について、自分について知りたいという意欲からなのだ。

次回は、ピタゴラスほどではないが、古代ギリシアの有名人、ヘラクレイトスについてみていく。アリストテレスが哲学の始まりとして位置づけた万物の原理への問いが、今後どのように発展していくのかみていこう。

参考文献

荻野弘之 『哲学の原風景』 NHK出版 1999年

内山勝利(他)編 『哲学の歴史』 中央公論新社 2008年